Bruchstück einer beidseitig nutzbaren Gießform aus Düren-Merken, Kreis Düren aus der späten Bronzezeit (1300–800 v. Chr.) Foto: Jürgen Vogel/LVR-Landesmuseum Bonn

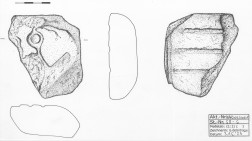

Zeichnung der Gießformvorderseite mit dem Ringnegativ (rechts) und der Rückseite mit den drei linearen Negativen (links). Zeichnung: Evelyn Geilenbrügge/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Anlässlich des Fundes der Gießform wurden am »Tag der Archäologie« 2024 experimentell-archäologische Bronzegussversuche vom Institut für Archäologische Wissenschaften der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Foto: Marcel Zanjani/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Vor rund 4000 Jahren beginnt in Mitteleuropa die sog. Bronzezeit. Bronze, dieser wichtige Werkstoff aus Kupfer und Zinn, diente der Herstellung von Waffen, Werkzeug und Schmuck und führte indirekt zu tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Am Niederrhein sind Funde aus Bronze oder Hinweise auf Bronzeverarbeitung in dieser 1200 Jahre währenden Epoche jedoch sehr selten.

Umso überraschender war daher ein Fund, der bei der Ausgrabung einer kleinen metallzeitlichen Siedlung im Vorfeld des Braunkohlentagebaus Inden gemacht wurde. Was zunächst aussah, wie ein ganz normales Felsgestein (95 x 95 x 33 mm) entpuppte sich bei näherer, sorgfältiger Betrachtung als Gießform für Metallobjekte. Die aus einer spätbronzezeitlichen (1300–800 v. Chr.) Grube geborgene Steingießform aus Düren-Merken (Kreis Düren) besteht aus Trachyt, einem vulkanischen Gestein, das den hohen Temperaturen und Temperaturschwankungen beim Bronzeguss gut standhält. Sie ist quer gebrochen, hatte ehemals eine lang-ovale Form und ist – bis auf die Bruchstelle – vollständig überschliffen. Die Vorderseite zeigt das Gussnegativ für einen kleinen Ring von 18 mm Dm. Da sich an der Bruchkante ein weiteres konzentrisches Negativ andeutet, ist anzunehmen, das ursprünglich mit der Form mehrere Ringe im Reihengussverfahren hergestellt werden konnten. Gleichzeitig ist das Stück auch eine Mehrzweckform, denn auf der Rückseite befinden sich ebenfalls Negative. Es sind drei parallele Längsrillen von max. 53 mm erhaltener Länge und 8,5 mm Breite sichtbar, die vermutlich der Herstellung von Rohlingen für drahtförmige Fingerringe oder Nadeln dienten. Schmauchspuren, unter anderem an den Rändern der Negative, zeigen, dass die Form tatsächlich zum Metallguss verwendet wurde und nicht nur als Vorform z. B. zum Erzeugen eines Wachsmodels diente. Nur rund ein halbes Dutzend Gießformen aus Bronze oder Keramik sind bislang in der niederrheinischen Bucht gefunden worden. Die Form aus Düren-Merken ist bislang die einzige Steinform aus dieser Region.

Auf lokaler Ebene zeigt der Fund aus Düren-Merken, dass ein spezialisiertes Handwerk, wie das des Bronzegießens, in nächster Umgebung zu einem unscheinbaren und verhältnismäßig kleinen Gehöft aus der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur (1300 – 800 v. Chr.) ausgeübt wurde. Auch wenn sich keine Verbindung nachweisen lässt, ist es bemerkenswert, dass sich nur 700 m nordwestlich vom Fundort ein Teil des großen Urnengräberfeldes von Inden-Pier befand, in dem Bronzeschmuck als Grabbeigabe Verwendung fand.

Text: Dr. Robin Peters